Биологическое обоснование технологии контактных линз с высокогидрофильной поверхностью.

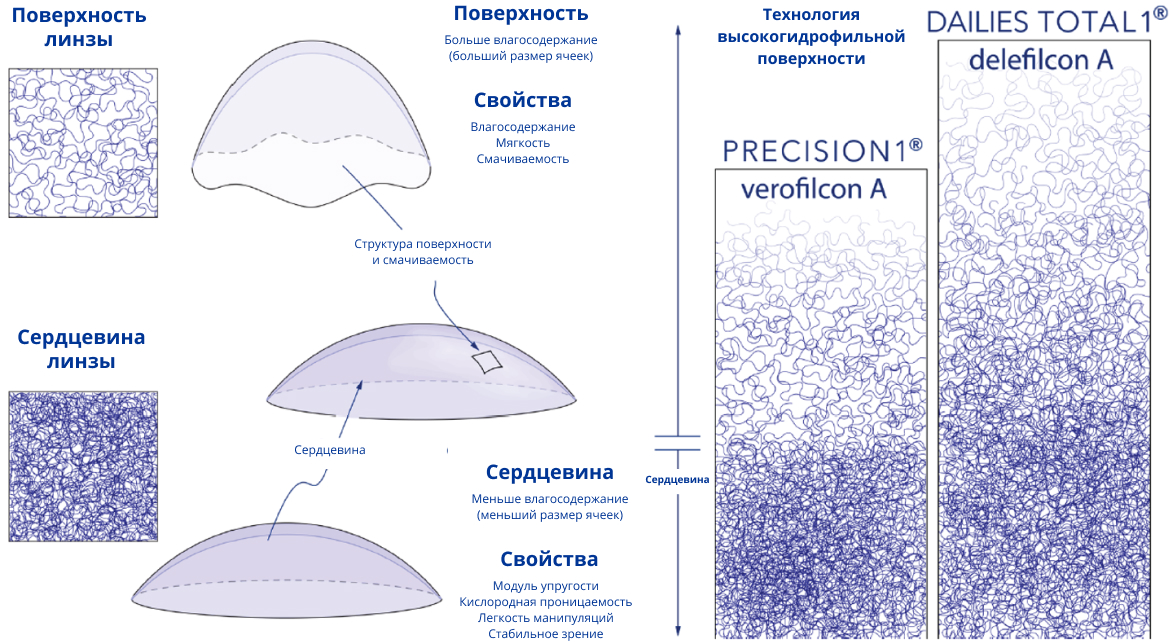

Технология высокогидрофильной поверхности: инновационный двухфазный дизайн

Наличие контактной линзы на поверхности глаза нарушает структуру слезной пленки и нормальное взаимодействие роговицы и век. В результате этого увеличивается трение и давление на глазную поверхность, возникает напряжение сдвига, так как веко должно скользить по контактной линзе, а линза — по поверхности роговицы.1 Считается, что напряжение сдвига со временем может привести к повреждению клеток эпителия, а значит, к дискомфорту при ношении контактных линз1,2. Чтобы снизить напряжение сдвига, вызываемое линзой, нужно увеличить содержание влаги на ее поверхности. Это позволит сделать ее более гладкой, благодаря чему контактное давление и коэффициент трения уменьшатся1.

Самые мягкие гели, встречающиеся в природе (например, тело медузы), содержат до 95% воды, гладкая гелеобразная поверхность делает их очень скользкими. Такая структура образуется благодаря наличию в матрице геля «ячеек» большого размера, что позволяет большому количеству молекул воды заполнять эти участки пространства (рис. 1) . Обычные гидрогелевые и

Возможно ли сделать контактную линзу, идеально соответствующую поверхности глаза и сохраняющую естественное взаимодействие век и роговицы, но при этом удобную в обращении? Специалисты компании Алкон решили эту задачу и создали контактную линзу с технологией высокогидрофильной поверхности. Она имеет двухфазную структуру: гидрофильный наружный слой и стандартный гомогенный

Оценка напряжения сдвига для различных однодневных контактных линз — исследования in vitro

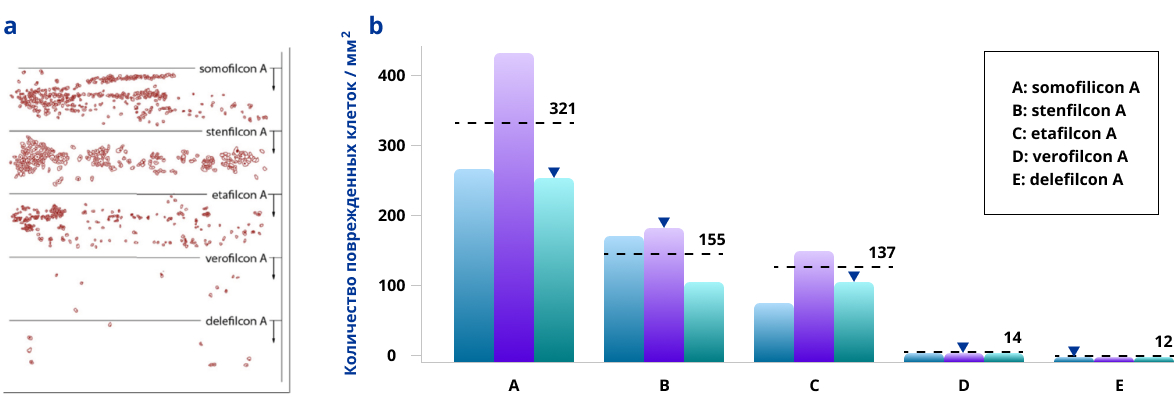

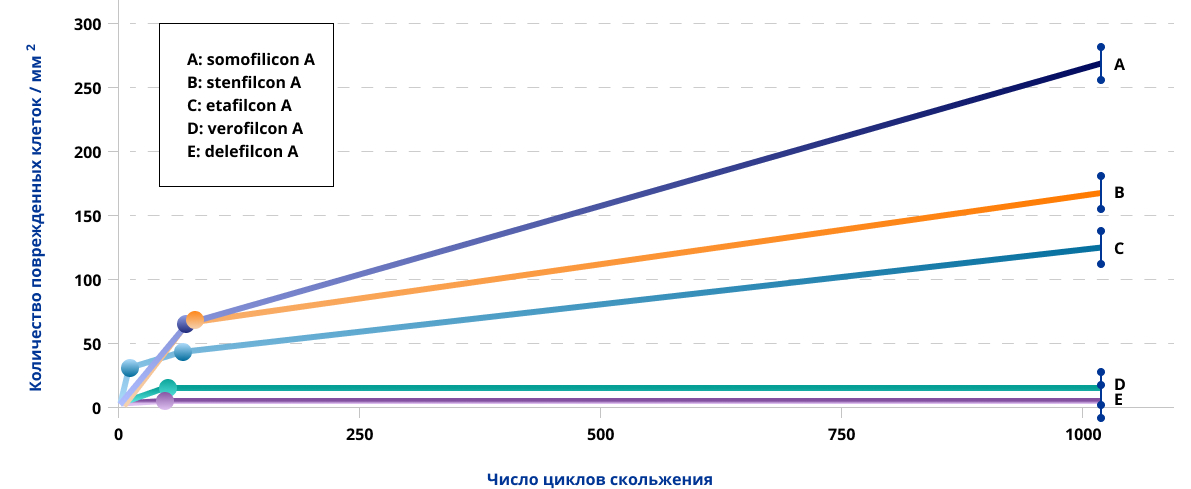

Недавно проведенные в Университете Флориды исследования in vitro показали, что линзы с высокогидрофильной поверхностью демонстрируют меньшее напряжение сдвига и повреждение эпителиальных клеток, чем контактные линзы из обычных материалов. Для измерения напряжения сдвига, возникающего в результате дозированного воздействия в контролируемых условиях (давление, скорость, время, количество циклов) на монослой эпителиальных клеток in vitro использовали биотрибометр. Контактные линзы помещались на специальный зонд с мембранным покрытием, затем запускался процесс скольжения зонда с линзой по слою эпителиальных клеток в течение 1000 циклов под действием силы, имитирующей давление век в реальных условиях. С помощью данного метода моделировалось скольжение контактной линзы относительно века и роговицы во время моргания с учетом стандартного давления век.1, 2 В исследовании участвовали линзы с технологией высокогидрофильной поверхности из материалов Делефилкон, А (DAILIES Total1) и Верофилкон, А (PRECISION1) и линзы из гомогенных материалов: Сомофилкон A (Clariti ^ 1 Day), Стенфилкон A (MyDay ^), Этафилкон A (

Флуоресцентная микроскопия показала, что контактные линзы с высокогидрофильной поверхностью (DAILIES Total1 и PRECISION1) демонстрировали значительно меньшее повреждение эпителиальных клеток, по сравнению с другими протестированными линзами (p <0,001) (рис. 2). При скольжении линз из Делефилкона, А и Верофилкона, А количество поврежденных клеток было фактически таким же, как и при отсутствии скольжения (фоновый нормальный обмен клеток) и составляло 7 ± 4 клеток / мм2 после 1000 циклов. По результатам эксперимента также можно сделать вывод, что эффект высокогидрофильной поверхности в этих линзах сохраняется с течением времени, что обеспечивает более длительную защиту эпителиальных клеток, по сравнению с линзами гомогенной структуры.

Количественный анализ поврежденных клеток (число поврежденных клеток/мм2) проводили при 0, 10, 100 и 1000 циклах

Выводы

Ссылки

- Hart S, et al. Surface gel layers reduce shear stress and damage of corneal epithelial cells. Tribology Letter. 2020; 68:106.

- Efron, N. Contact lens wear is intrinsically inflammatory. Clin. Exp. Optom. 2017; 100: 3–19.

- Alcon data on file, 2018

- Thekveli S, et al.

Structure-property relationship of delefilcon A lenses. Cont Lens Ant Eye. 2012;35(supp 1): e14. - Angelini T, et al. Viscoelasticity and

mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. IOVS. 2013; 54: EAbstract 500.

Материалы Клуба PROфессионалов предназначены только для медицинских работников. Если вы являетесь медицинским работником, то для регистрации вам необходимо перейти в личный кабинет и заполнить данные о специалисте

Материалы предназначены только для медицинских работников

Данный раздел сайта содержит информацию, предназначенную только для медицинских и фармацевтических работников.

Вы являетесь медицинским или фармацевтическим работником?