Обзор современных взглядов на клиническую значимость синдрома сухого глаза и подходы к его лечению

Ключевые тезисы

- Синдром сухого глаза (ССГ) — широко распространённое заболевание глаз, которое зачастую, в силу своих уникальных характеристик, представляет ряд сложностей для офтальмологов и оптометристов.

- Вследствие мультифакторной природы ССГ, а также постоянно совершенствующихся инструментов диагностики и методов лечения, экспертные комитеты, включающие Общество исследователей слёзной плёнки и глазной поверхности (TFOS, Tear Film and Ocular Surface Society) и Американское общество катарактальных и рефракционных хирургов (ASCRS, American Society of Cataract and Refractive Surgery) разработали алгоритмы диагностики и лечения, с целью помочь практикующим специалистам.

-

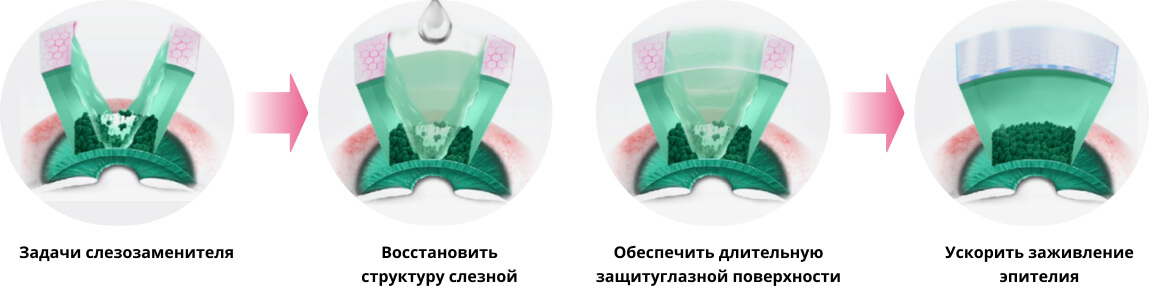

Слезозаменители

по-прежнему рекомендуются в качестве терапии первого выбора, но максимально эффективный результат лечения может быть достигнут только при селективном подборе состава слезозаменителя, в зависимости от подтипа ССГ. - Современные технологии позволяют создать рецептуры слезозаменителей с эффектом трансформации вязкости и системой для доставки и удержания активных компонентов, что обеспечивает простоту применения и имеет существенные преимущества, в дополнение к безопасному и эффективному облегчению симптомов.

Введение

Вследствие широкой распространённости, негативного влияния на качество жизни и бремени финансовых затрат, ССГ является значительной проблемой общественного здравоохранения. В настоящее время его распространённость варьирует от 5 до 50%. В США ССГ имеют почти 30 млн пациентов, и он является самым частым глазным заболеванием, встречающимся в клинической практике1. В последнее время появилось много сообщений о ССГ в популяции молодежи и детей1, 2. Пожилой возраст, женский пол и наличие аутоиммунных заболеваний являются распространёнными факторами риска для развития ССГ. Модифицируемые факторы риска, поддающиеся коррекции, включают работу с компьютерами и цифровыми устройствами, использование систем обогрева, вентиляции и кондиционирования помещений, особенности диеты и образа жизни1. Всё вышеперечисленное подчёркивает критическую важность ССГ для общественного здравоохранения и необходимость решения этой проблемы с помощью практикующих специалистов.

Совместными усилиями нескольких медицинских и научных организаций была разработана классификация стадий заболевания, глубоко изучены особенности патофизиологии ССГ и сформулированы обновлённые рекомендации по методам лечения. В последние годы ведущие экспертные комитеты совместно работали над созданием алгоритмов для помощи практическим специалистам в лечении ССГ1-6:

- Общество исследователей слёзной плёнки и патологии глазной поверхности (TFOS; 2007, 2011, 2017)

- Общество исследователей роговицы, переднего отрезка глаза и рефракции (CEDARS, Cornea, External Disease, and Refractive Society; 2017)

- Американское общество катарактальных и рефракционных хирургов (ASCRS; 2019).

Несмотря на эти усилия,

Определение и классификация ССГ

Рабочая группа по ССГ Общества исследователей слёзной плёнки и патологии глазной поверхности (TFOS Dry Eye Workshop (DEWS) II) определяет ССГ как:

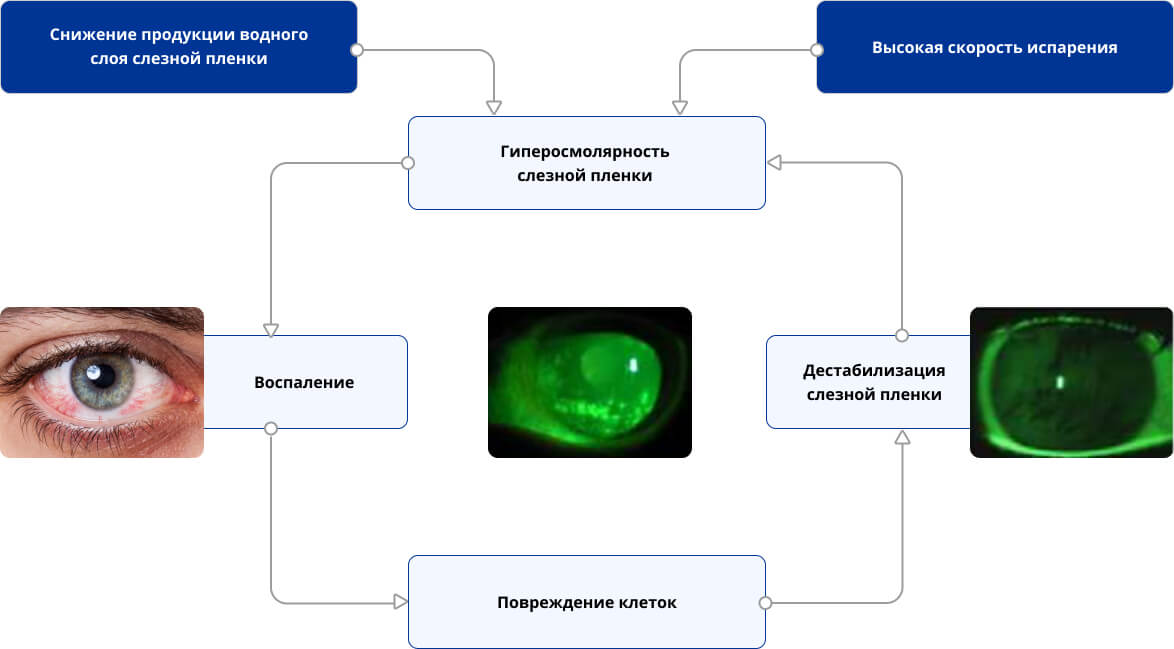

«мультифакторное заболевание глазной поверхности, характеризующееся нарушением гомеостаза слезной пленки и сопровождающееся офтальмологическими симптомами, в развитии которых этиологическую роль играют нaрушение стабильности, гиперосмолярность слезной пленки, воспаление и повреждение глазной поверхности, а также нейросенсорные изменения».

Это определение подчёркивает сложность заболевания и описывает широкий спектр возможных клинических проявлений (Рисунок 1).

TFOS DEWS рассматривает ССГ как два основных подтипа — с дефицитом водного компонента и с увеличением испарения (дефицитом липидов), в то время как CEDARS выделяет дефицит бокаловидных клеток/муцина и связанный с ним синдром дисфункции слезной пленки как дополнительный подтип5-7. Тем не менее, в настоящее время исследователи пришли к консенсусу и полагают, что ССГ представляет собой спектр взаимосвязанных патологических процессов1. Эпидемиологические и клинические данные свидетельствуют о том, что чаще встречается ССГ с увеличением испарения, и практическим специалистам важно уметь дифференцировать и лечить обе формы ССГ — как с дефицитом водного компонента, так и с дефицитом липидов7-8.

Диагностические подходы

Алгоритм TFOS DEWS II

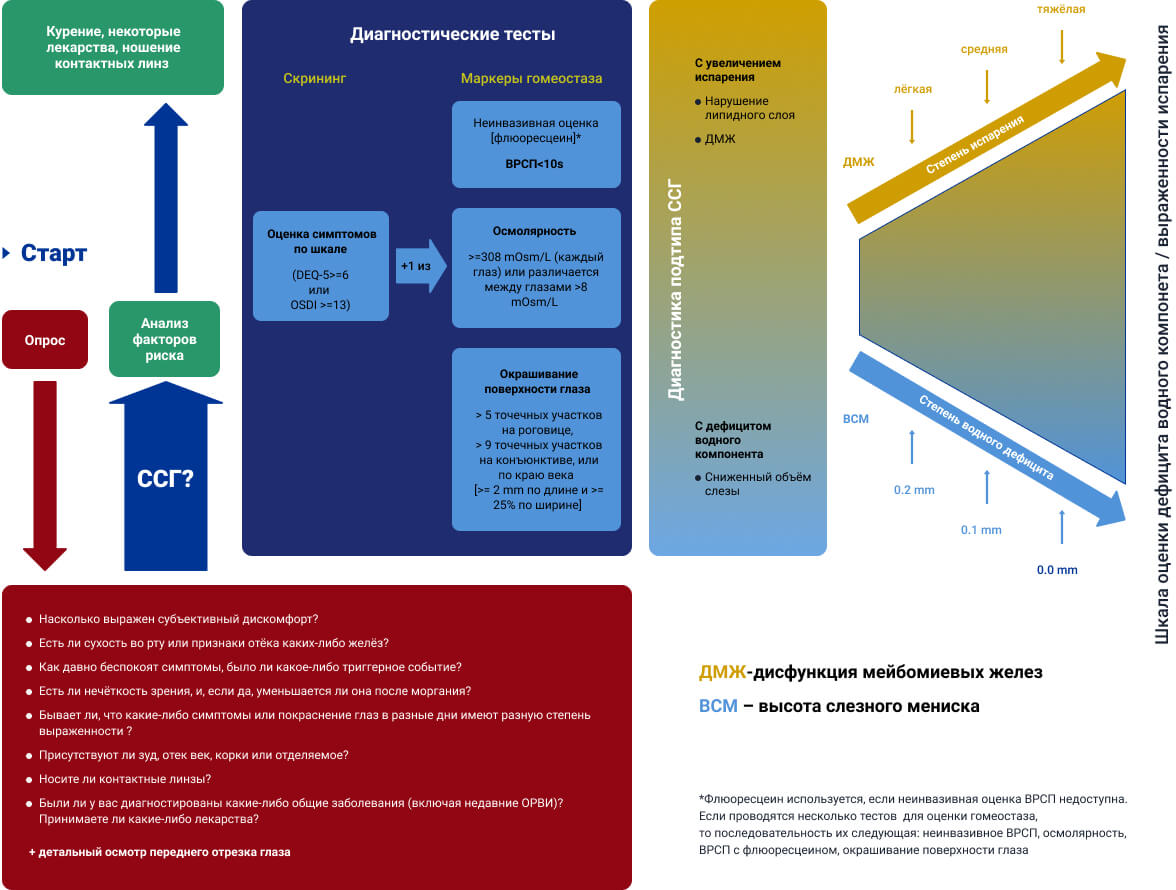

Отчет DEWS II предлагает систематический подход к диагностике ССГ. Первый этап —

ряд отборочных вопросов с целью исключить состояния, имитирующие ССГ, и тщательный анализ

факторов риска для выявления других потенциальных причин (Рисунок 2)1.

Затем проводится оценка симптомов с помощью анкет

Связь между выраженностью субъективных симптомов и наблюдаемыми клиническими признаками носит

нелинейный характер и обладает большой вариабельностью. Известно, что корреляция между

субъективной симптоматикой и объективными клиническими признаками ССГ очень слабая10.

В отчёте DEWS II отмечается, что наличие симптоматики без

Алгоритм ASCRS

Несмотря на доступность материалов DEWS II, 75% участников клинического опроса ASCRS, признавших важность лечения ССГ, не были знакомы с рекомендациями TFOS DEWS II6. Алгоритм ASCRS был разработан специально для предоперационного ведения пациентов с ССГ в рефракционной хирургии. В нём преимущественный акцент сделан на проведении объективных неинвазивных тестов силами младшего медицинского персонала, с целью минимизировать повреждения глазной поверхности, а также сэкономить время врача и сохранить интенсивность потока операций6. Аналогично DEWS II, ASCRS рекомендует удобный для младшего медицинского персонала пошаговый алгоритм скрининга, включающий в себя проведение сначала неинвазивных, а затем инвазивных тестов и обследование век, так называемый метод «Посмотри, подними, потяни и нажми» (Look, Lift, Pull, Push) (Рисунок 3).

Лечение ССГ

Основная цель лечения ССГ — достижение гомеостаза слёзной плёнки. Стратегии лечения варьируются, в зависимости от этиологии, преобладания того или иного подтипа ССГ (с дефицитом водного компонента, с увеличением испарения или смешанный) или клинической ситуации (например, первичное обращение, предоперационный этап или послеоперационный период).

Современные методы терапии ССГ включают:

- Слезозаменители

- Рецептурные препараты

- Специализированные устройства для улучшения обмена слезы, ее продукции или уменьшения оттока.

TFOS DEWS II

В отчёте DEWS II предлагается поэтапный подход к лечению ССГ, где первый этап включает слезозаменители, гели, мази или лубриканты, гигиену век и теплые компрессы. Изначально слезозаменители преимущественно назначались для устранения дефицита водного компонента, но появление липидосодержащих препаратов искусственной слезы обеспечило возможность специализированного лечения ССГ с увеличением испарения, при котором слёзная плёнка требует восполнения липидной составляющей.

Второй этап лечения TFOS рекомендует пациентам с большей выраженностью заболевания, он включает процедуры прогревания и массажа век в амбулаторных условиях и рецептурные препараты (например, иммуномодуляторы). В дополнение к рекомендуемой терапии назначаются слезозаменители, с целью обеспечить облегчение симптомов.

ASCRS

Алгоритм лечения ASCRS также признает важность выбора терапии на основании подтипа и степени тяжести ССГ, но главная цель лечения в данном случае — быстрое восстановление гомеостаза слезной пленки для оптимизации предоперационных измерений и хирургического планирования. Потому данный алгоритм предлагает начинать лечение более интенсивно (например, с уровня 2 рекомендаций TFOS DEWS II)1, 6. ASCRS рекомендует применять для пациентов, которым планируется хирургия, не монотерапию с последующим периодом ожидания для оценки эффективности препарата, а лечение, направленное одновременно на слезную пленку, воспаление, патологию края век и окрашивание роговицы/конъюнктивы. Алгоритм ASCRS предполагает, что комбинация активной терапии и аппаратного лечения, соответствующая подтипу заболевания и его степени тяжести, является наиболее эффективным подходом для лечения пациентов на этапе подготовки к операции6.

Гигиена век, прогревание и массаж

Тем пациентам, у которых имеется отделяемое, возможный избыток бактериальной флоры, демодекс или остатки загрязняющих веществ, например средств макияжа или клея для ресниц, рекомендуется гигиена век для эффективного очищения их краев. Для очищения век таким пациентам ранее обычно назначали детский шампунь или аналогичные мягкие очищающие средства. На сегодняшний день существует широкий ассортимент продуктов для очищения век, таких, как пенки, гели и одноразовые влажные салфетки, удовлетворяющие различные потребности пациентов. Также существуют средства для гигиены век с экстрактом чайного дерева или другими компонентами, подавляющими размножение демодекса. Разнообразие препаратов, доступных на рынке, обеспечивает возможность подбора подходящего и удобного для пациента средства гигиены век11.

На протяжении многих лет в схемы лечения дисфункции мейбомиевых желез (ДМЖ) и ССГ входит проведение тёплых компрессов, в виде предварительно нагретой маски для глаз. Это достаточно простой и доступный для пациентов способ, но он не всегда даёт наилучшие результаты. Исследования показали, что не все маски подходят для лечения, и многие из них не способны поддерживать необходимую для лечения постоянную температуру 45°С12-14. Даже при поддержании температуры в рамках терапевтического диапазона может дополнительно требоваться проведение массажа век ручным способом, чтобы обеспечить эвакуацию содержимого протоков мейбомиевых желёз (МЖ), которые могут быть заблокированы дебрисом, кератином или густым секретом.

Домашняя терапия помогает облегчить симптомы, но для её проведения существует серьезное препятствие в виде нарушения комплаентности пациентов. Было показано, что консервативное лечение ССГ, включающее гигиену век и тёплые компрессы, имеет уровень комплаентности 45%15. Амбулаторное лечение является наиболее быстрорастущим сегментом в сфере лечения ССГ и представляет значительный интерес, так как удовлетворяет потребность пациентов в получении стандартизированной профессиональной терапии16. Система термальной пульсации с использованием специального оборудования (iLux, Lipiflow) дает возможность специалисту проводить лечение ДМЖ путём прогревания и направленной точной компрессии МЖ. Такое лечение способно улучшить секрецию мейбомиевых желез и уменьшить выраженность симптомов ССГ, вызывающих беспокойство и влияющих на повседневную жизнь17-19.

Слезозаменители

Улучшение дифференциальной диагностики различных подтипов ССГ привело к разработке различных составов слезозаменителей с направленным действием на специфические потребности каждого подтипа. Современные формулы слезозаменителей обладают улучшенными характеристиками в виде хорошего распределения и длительного удержания на поверхности. Более того, некоторые слезозаменители содержат вещества, способные восполнить недостаток компонентов слезы и компоненты, обеспечивающие уменьшение раздражения поверхности гдаза (например, липиды, необходимые для лечения пациентов с липидодефицитной формой ССГ, демульсенты — обволакивающие вещества, образующие пленку на глазной поверхности и благодаря этому успокаивающие и уменьшающие раздражение).

В состав слезозаменителей обычно входят вещества, удерживающие воду в комбинации с электролитами, сурфактантами и веществами, увеличивающими вязкость. К наиболее распространённым демульсентам (обволакивающим компонентам, образующим тонкую пленку на поверхности глаза и уменьшающим раздражение), относятся пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, декстран, производные целлюлозы и глицерин. Слезозаменители, содержащие эти ингредиенты, обеспечивают поддержку водного слоя слезной пленки и смазывающее действие для глазной поверхности20.

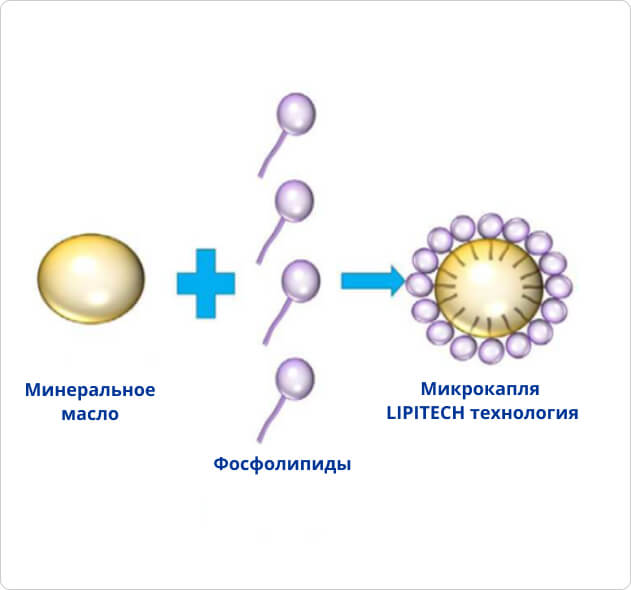

Слезозаменители, содержащие липиды, обладают уникальными преимуществами, а лечении ССГ с увеличением испарения, так как способны восполнить недостающие компоненты липидного слоя слезной пленки. Они могут содержать липиды в виде минеральных или растительных масел, или комбинацию полярных и неполярных липидов (например, фосфолипидов и минерального масла в форме микрокапель) (Рис. 6). Также важно отметить, что при повышенной чувствительности глаз, при необходимости частого закапывания в течение дня или при совместном применении с другими глазными каплями, содержащими бензалкония хлорид, рекомендуется использовать слезозаменители без консервантов или с мягкими консервантами1.

Линейка слезозаменителей Систейн

Линейка увлажняющих препаратов Систейн включает 5 препаратов, оптимальных для временного облегчения симптомов жжения и раздражения, связанных с сухостью глаз, у пациентов с ССГ разных подтипов и степени выраженности (Рисунок 5).

Полиэтиленгликоль 400

Пропиленгликоль

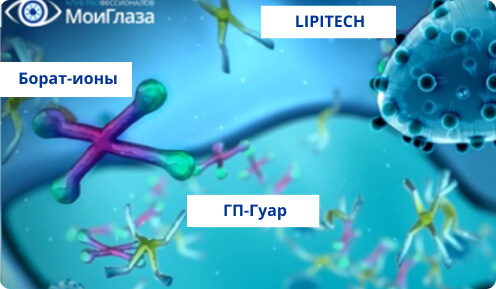

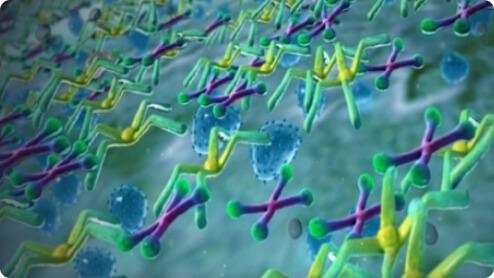

Увлажняющие капли Систейн в основе имеют уникальный механизм трансформации вязкости на основе

Сразу после инстилляции капель активируется механизм гелеобразования:

Множественные исследования подтверждают превосходную эффективность увлажняющих капель на основе

Заключение

Таким образом, лечение ССГ может значительно улучшить здоровье глаз пациентов. По мере того, как расширяются наши знания об этом заболевании, меняются и подходы к диагностике и методам лечения ССГ. Алгоритмы TFOS DEWS II и ASCRS учитывают самые последние рекомендации по диагностике, классификации и тактике лечения пациентов с ССГ. Терапия первой линии включает слезозаменители, гигиену век и процедуры по прогреванию и массажу век. Внимательный и обоснованный выбор слезозаменителя базируется на том, что все причины и особенности подтипов ССГ имеют первостепенное значение для оптимального лечения этого заболевания.

Наиболее технологически продвинутые рецептуры с вязкоупругой системой доставки и удержания активных компонентов обеспечивают простоту применения и имеют существенные преимущества, в дополнение к безопасному и эффективному облегчению симптомов. Благодаря этому, практикующие специалисты могут лучше контролировать потенциальные группы риска по данному заболеванию за счет их проактивного лечения.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Ссылки

- Jones L, Downie LE, Korb D, et al. TFOS DEWS II Management and Therapy Report. Ocul Surf 2017;15(3): 575–628.

- Milner MS, Beckman KA, Luchs JI, et al. Dysfunctional tear syndrome: dry eye disease and associated tear film disorders — new strategies for diagnosis and treatment. Curr Opin Ophthalmol 2017;27 Suppl 1:3–47.

- Lemp MA. Report of the National Eye Institute/Industry workshop on Clinical Trials in Dry Eyes. Clao j 1995;21(4): 221–32.

- Behrens A, Doyle JJ, Stern L, et al. Dysfunctional tear syndrome: a Delphi approach to treatment recommendations. Cornea 2006;25(8): 900–7.

- The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf 2007;5(2): 75–92.

- Starr CE, Gupta PK, Farid M, et al. An algorithm for the preoperative diagnosis and treatment of ocular surface disorders. J Cataract Refract Surg 2019;45(5): 669–84.

- Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et al. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. Ocul Surf 2017;15(3): 276–83.

- Nichols KK, Foulks GN, Bron AJ, et al. The international workshop on meibomian gland dysfunction: executive summary. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52(4): 1922–9.

- Wolffsohn JS, Arita R, Chalmers R, et al. TFOS DEWS II Diagnostic Methodology report. Ocul Surf 2017;15(3): 539–74.

- Nichols KK, Nichols JJ, Mitchell GL. The lack of association between signs and symptoms in patients with dry eye disease. Cornea 2004;23(8): 762–70.

- Key JE. A comparative study of eyelid cleaning regimens in chronic blepharitis. Clao j 1996;22(3): 209–12.

- Bitton E, Lacroix Z, Léger S.

In-vivo heat retention comparison of eyelid warming masks. Cont Lens Anterior Eye 2016;39(4): 311–5. - Lacroix Z, Léger S, Bitton E. Ex vivo heat retention of different eyelid warming masks. Cont Lens Anterior Eye 2015;38(3): 152–6.

- Wang MT, Gokul A, Craig JP. Temperature profiles of

patient-applied eyelid warming therapies. Cont Lens Anterior Eye 2015;38(6): 430–4. - Alghamdi YA, Camp A, Feuer W, et al. Compliance and Subjective Patient Responses to Eyelid Hygiene. Eye Contact Lens 2017;43(4): 213–7.

- MarketScope LLC. 2020 Dry Eye Products Report: A Global Market Analysis for 2019 to 2025. St. Louis, MO: MarketScope LLC; 2020.) .

- Geffen D, Yeh TN, Merchea MM. iLux® Efficacy after One Week of Treatment. American Academy of Optometry. Virtual 2020.

- Tauber J, Owen J, Bloomenstein M, et al. Comparison of the iLUX and the LipiFlow for the Treatment of Meibomian Gland Dysfunction and Symptoms: A Randomized Clinical Trial. Clin Ophthalmol 2020;14:405–18.

- Alcon. Data on file 2021.

- Moshirfar M, Pierson K, Hanamaikai K, et al. Artificial tears potpourri: a literature review. Clin Ophthalmol 2014;8:1419–33.

- Rangarajan R, Ketelson H. Preclinical Evaluation of a New

Hydroxypropyl-Guar PhospholipidNanoemulsion-Based Artificial Tear Formulation in Models of Corneal Epithelium. J Ocul Pharmacol Ther 2019;35(1): 32–7. - Baudouin C, Galarreta DJ,

Mrukwa-Kominek E, et al. Clinical evaluation of anoil-based lubricant eyedrop in dry eye patients with lipid deficiency. Eur J Ophthalmol. 2017;27(2): 122–128. - Asbell P, Vingrys AJ, Tan J, et al. Clinical Outcomes of Fixed Versus

As-Needed Use of Artificial Tears in Dry Eye Disease: A6-Week ,Observer-Masked Phase 4 Clinical Trial. Invest Ophthalmol Vis Sci 2018;59(6): 2275–80. - Fernandez KB, Epstein SP, Raynor GS, et al. Modulation of

HLA-DR in dry eye patients following 30 days of treatment with a lubricant eyedrop solution. Clin Ophthalmol 2015;9:1137–45. - Ng A, Keech A, Jones L. Tear osmolarity changes after use of

hydroxypropyl-guar-based lubricating eye drops. Clin Ophthalmol 2018;12:695–700. - Davitt WF, Bloomenstein M, Christensen M, Martin AE. Efficacy in patients with dry eye after treatment with a new lubricant eye drop formulation. J Ocul Pharmacol Ther 2010;26(4): 347–53.

- Torkildsen G. The effects of lubricant eye drops on visual function as measured

by the

Inter-blink interval Visual Acuity Decay test. Clin Ophthalmol 2009;3:501–6. - Walsh K, Jones L. The use of preservatives in dry eye drops. Clin Ophthalmol 2019;13:1409–25.

Материалы Клуба PROфессионалов предназначены только для медицинских работников. Если вы являетесь медицинским работником, то для регистрации вам необходимо перейти в личный кабинет и заполнить данные о специалисте

Материалы предназначены только для медицинских работников

Данный раздел сайта содержит информацию, предназначенную только для медицинских и фармацевтических работников.

Вы являетесь медицинским или фармацевтическим работником?